Agostino De Rosa: ricerche in corso

through a glass darkly: vita e

opere del padre minimo Jean-François Nicéron

Michel

Lasne, Ritratto di J.F. Nicèron, Roma (1640-1642)

Jean-François

Nicéron, tra prospettiva e magia

La ricerca (suddivisa in tre fasi) intende affrontare lo studio

critico-filologico dell’opera prospettica del padre minimo Jean-François

Nicéron (1613-1646), e segnatamente del suo celebre trattato intitolato Thaumaturgus opticus (Parigi 1646). L’unità di ricerca,

composta da alcuni studiosi di Storia

dei Metodi di Rappresentazione

(Agostino De Rosa, Giuseppe D’Acunto, Cristian Boscaro), si avvale del

prezioso contributo della filologa classica dott.ssa Ilaria Rizzini, che ha

curato la traduzione dal latino del testo in esame. Scopo della ricerca è

quello di mostrare la complessa struttura retorico-scientifica del trattato,

sia rispetto alla coeva produzione di settore, sia anche alla sua precedente

edizione francese (La perpsective

curieuse, Parigi1638), anche questa, appositamente tradotta (a cura della

dott.ssa Gava).

Oltre all’edizione critica del trattato, il team di ricerca ha

affrontato anche lo studio della

restante produzione artistica del minimo francese, segnatamente

occupandosi delle anamorfosi gemelle di Emmanuel Maignan e di Jean-François

Nicéron stesso presso il Convento di Trinità dei Monti, Roma.

Di questa fase della ricerca, parzialmente conclusa, diamo di seguito

alcuni sintetici cenni.

fase 1

l’apocalisse

dell’Ottica: le anamorfosi gemelle di Emmanuel Maignan e di Jean François

Nicéron a Trinità dei Monti, Roma

Oltre al refettorio realizzato da padre Andrea Pozzo

s.j. (1694) e alla ‘camera picta’ di Ch.L. Clèrisseau (1767), il

Convento di Trinità dei Monti a Roma conserva due importanti testimonianze

della tradizione prospettica Seicentesca, elaborate all’interno del

silenzio claustrale: la celeberrima anamorfosi palindroma di San Francesco di

Paola in preghiera (1642), ideata da da padre Emmanuel Maignan e un altro

importante affresco accelerato prospetticamente, ritraente San Giovanni evangelista

nell’isola di Patmo, dipinto a colori sulla parete del simmetrico

corridoio orientale, la cui struttura geometrico-configurativa è riconducibile

al padre minimo Jean-François Nicéron. Collegato al primo dalla galleria

trasversale sulle cui pareti interne è proiettato un astrolabio progettato

dallo stesso Maignan – forse in collaborazione con Nicéron –,

questo corridoio è stato oggetto, nel corso dei secoli, di numerosi e massicci

interventi di trasformazione, soprattutto durante l’occupazione settecentesca

del convento da parte delle truppe francesi, al punto che il prezioso affresco

anamorfico si credeva oramai perduto sotto pesanti strati d’intonaco e

pittura, finché recenti sondaggi non ne hanno riportato alla luce alcuni frammenti.

La disposizione di questi tre apparati decorativi – le due anamorfosi

‘gemelle’ e l’astrolabio – ad uno stesso piano

dell’edificio lascia intendere, in virtù del tema che sviluppano

(l’ottica e le proiezioni prospettiche nelle sue più ampie applicazioni,

compresa la gnomonica) e dei rapporti tra i relativi autori, una strategia

distributiva e fruitiva che doveva presumibilmente assecondare una

sequenza logico-dimostrativa, o

rituale-meditativa: oscillante tra i due poli devozionali dell’Ordine dei

Minimi, il pio fruitore attraversava uno spazio temporalizzato dalle proiezioni

gnomoniche, capaci di indicare

l’ora e fornire altre informazioni astronomiche per ciascun punto del

globo terrestre toccato dall’apostolato dei Minimi. Il verso di

percorrenza di questi spazi posti in rapida successione doveva certo rivestire

un significato preciso nello svolgimento peripatetico del messaggio criptato

negli apparati decorativi, e che si sta tentando di decifrare, insieme alla

consistenza dell’affresco ‘assente’ del Nicéron, conducendo,

grazie alla costruzione di un modello digitale dell’intero complesso,

alcune analisi ‘proiettive’ proprio sul San Francesco di Paola in

preghiera del Maignan.

Queste opere sono profondamente radicate nella storia del complesso conventuale,

la cui storia è brevemente ripercorsa nel presente saggio, e costituiscono un

suggestivo e inquietante riflesso figurativo della temperie

culturale-scientifica che caratterizzò la Roma del XVII secolo, e segnatamente

i circoli speculativi gravitanti intorno agli ordini religiosi dei Minimi e

dei Gesuiti. Vengono qui ripercorsi

criticamente i curricula vitae et

studiorum dei padri Maignan e Niceron, figure chiave anche per

l’evoluzione della teoria prospettica coeva, grazie soprattutto alla

pubblicazione di alcuni loro trattati, eredi delle tradizioni rappresentative

del passato, ma anche influenti nell’inaugurare un nuovo approccio alla

questione del vedere e del raffigurare. Il tema di ricerca che accomunò i due

scienziati fu quello delle anamorfosi – dirette e catottriche –, e

gli affreschi adornanti i corridoi del I piano del complesso pinciano furono

eseguiti in un disteso ma, comunque, presumibile clima competitivo, tenendo

conto anche del fatto che il Nicéron

(allora ventinovenne) era stato, in precedenza, collega del Maignan (allora

quarantunenne) presso il collegio di Trinità dei Monti durante il suo primo

soggiorno romano del 1639.

Attraverso il ricorso a procedure di fotomodellazione, solitamente

impiegate in tradizionali contesti di rilievo indiretto, è stato possibile

controllare se la posizione di vantaggio acquisita spontaneamente

dall’odierno – come dall’antico – fruitore

dell’anamorfosi superstite (quella ritraente San Francesco di Paola in preghiera) coincidesse con quella prevista

scrupolosamente nel trattato da padre Maignan. Quello dell’image-based modelling è un campo di

ricerca molto frequentato negli ultimi anni e che permette un ampio spettro di

applicazioni nell’ambito della rappresentazione digitale, vista la sua

intrinseca disponibilità ad essere impiegato in indagini anche in modo non

convenzionale. Nel caso specifico, infatti, accanto alle tradizionali foto

dell’affresco scattate oggi nella galleria reale, e necessarie per avviare le procedure di

‘calibrazione’ richieste dai software,

viene interpretata, quale ulteriore ‘immagine’ da calibrare con le

altre, un incisione seicentesca di Charles Audran: in tal modo, intersecando

dati iconici di diversa provenienza, è stato possibile individuare da quale

posizione ideale, nello spazio fisico, si dovesse (e ancor’oggi si debba)

collocare il fruitore per percepire le linee anamorfiche delineate dal Maignan

come perfettamente sovrapponibili al ritratto rettificato dell’Audran. Le

coordinate di questo ‘osservatore’ sono sorprendentemente

coincidenti con quelle ricavate dalla restituzione delle tavole provenienti

dalla Perspectiva horaria, il che

confermerebbe il rigore delle costruzioni eseguite dal Maignan prima in vitro, sulle pagine del trattato, e poi in corpore vivi nello spazio fisico della galleria pinciana.

Si può allora avanzare l’ipotesi che la posizione del fruitore

ideale del San Giovanni Evangelista,

nella galleria orientale, sia simmetrica rispetto a quella assunta

dall’osservatore del San Francesco

di Paola ritratto in quella occidentale, potendosi individuare, per

analogia, il luogo nel quale sarebbe stata collocata la ‘macchina

proiettiva’ di Nicéron, al fine di ottenere una prima traccia, sulla

superficie muraria, a cui ancorare i frammenti di affresco riportati in

superficie durante i recenti restauri. Il comportamento divergente di alcune

‘linee’, riemerse in questi frantumi, lascerebbero intuire

l’orditura sintattica dell’affresco, leggibile percorrendo il

corridoio da sud verso nord: proprio al rinvenimento della struttura geometrico-proiettiva

del San Giovanni Evangelista è

dedicata la ricerca in corso presso l’Università IUAV di Venezia in

collaborazioni con le istituzioni – civili e religiose –

italo-francesi che curano la conservazione dei tesori pinciani, e i cui esiti,

ancora in fieri, sono qui esposti.

E. Maignan, San Francesco di Paola in preghiera, Roma 1642.

Convento della SS.Trinità dei Monti, Roma (foto C. Boscaro).

N.B. La fase 1 si concluderà nel 2007, con l’analisi

simbolico-prospettica dell’affresco niceroniano sepolto sotto numerosi

strati di intonaco, e attualmente interessato da complesse operazioni di

restauro.

Saggi esplorativi sull’intonaco del corridoio ospitante l’affresco di J.F. Nicèron ritraente il

San Giovanni scrive l’Apocalisse nell’isola di Pathmos (Roma

1642). Convento della SS.Trinità dei Monti, Roma (foto A. De Rosa).

fase 2 (2007)

pubblicazione dell’edizione critica (con testo a fronte)

del Thaumaturgus opticus, con saggi di A. De Rosa, G. D’Acunto,

I. Rizzini.

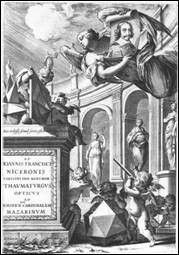

J.F. Nicéron, Thaumaturgus opticus, Parigi

1646. Frontespizio.

fase 3 (2008)

organizzazione della mostra su Jean-François Nicéron presso la chiesa

di San Francesco di Paola

Napoli

coordinatore della ricerca

prof. Agostino De Rosa (Università IUAV di Venezia)

collaboratori alla ricerca

prof. Giuseppe D’Acunto (Università IUAV di Venezia; Politecnico

di Milano)

archh. Cristian Boscaro, Isabella Friso, Gabriella Liva, Cosimo

Monteleone (Università IUAV di Venezia)

dott.ssa Ilaria Rizzini

anno di inizio della ricerca

2004

periodo previsto di conclusione della ricerca

2008

Gli esiti della ricerca saranno pubblicati nel volume:

A. De Rosa, a cura di, Jean-François Nicéron,

tra prospettiva e magia, Firenze 2007-2008 (in

preparazione).

Alcuni estratti della ricerca in corso sono

apparsi nei seguenti saggi e articoli:

- A. De Rosa, Through a glass darkly: vita e opere del padre minimo

Jean-François Nicéron, in “Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei

Minimi”, n° 5, anno LI, gennaio-marzo 2005.

- A. De Rosa, L’apocalisse dell’ottica. Le anamorfosi

gemelle di Emmanuel Maignan e di Jean-François Nicéron, in

“Ikhnos”, Siracusa 2006.

- G. D’Acunto, Il

Thaumaturgus opticus di Jean-François Nicéron: tra rigore geometricoe magia

naturale, in “Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi”,

n° 2, anno LII, aprile-giugno 2006.

- I. Rizzini, Il Thaumaturgus

opticus di Jean-François Nicéron: appunti in margine alla traduzione dal Latino,

in “Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi”, n° 4, anno

LI, ottobre-dicembre 2004.

- I. Rizzini, Il Thaumaturgus

opticus di Jean-François Nicéron: appunti in margine alla traduzione dal Latino,

in “Ikhnos”, Siracusa 2006.

- deformazioni parallele: le due gallerie anamorfiche di Trinità dei Monti

- la Perspective curieuse (edizione consultabile presso la Bibliothèque nationale de France)

- la Perspective curieuse (edizione consultabile presso Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes)

- Marcello Toma su Nicèron