Agostino De Rosa: ricerche in corso

il mondo in una scatola:

le perspektifkazen nederlandesi

La ricerca si incentra sul tema dell’anamorfosi, tecnica prospettica di deformazione delle immagini nota sin dal XV sec., ma perfezionatasi nel suo rigore geometrico in Europa, tra i secoli XVI e XVII. L’interesse nei confronti di questo aspetto della storia della rappresentazione oggi emerge rinvigorito, se connesso al crescente successo che le deformazioni stanno riscuotendo in ambito mediatico e progettuale. E proprio all’analisi geometrico-evolutiva di alcuni casi ritenuti paradigmatici è dedicata la ricerca: gli studi condotti abbracciano le applicazioni anamorfiche a diverse scale, iniziando dagli oggetti di più contenute dimensioni, che stabiliscono un rapporto tra osservatore e opera basato sulla vicinanza reciproca – fisica e psicologica – e sull’intimità percettiva (è il caso delle ‘scatole prospettiche’ olandesi); per rivolgersi poi al più celebre esempio di anamorfosi pittorica, cioè al quadro di H. Holbein intitolato Gli Ambasciatori, rivelando dettagli finora sfuggiti alle analisi degli storici dell’arte e degli iconologi; concludendo con la ‘vivisezione’ di una negletta opera architettonica realizzata in anamorfosi solida, mai studiata in precedenza, e oggetto di un recente ed inedito rilievo. I contributi si articolano dunque su un duplice registro: da un lato, il rigore delle analisi geometriche e configurative permette di discernere gli elementi più minuti delle metodiche rappresentative e costruttive impiegate dai vari artisti per ordire il loro inganno prospettico; dall’altro, la contestualizzazione storico-culturale di queste espressioni artistiche consente di ricostruire e di ipotizzare le finalità di simili complesse decezioni espressive, stabilendo legami tra l’emersione di nuove modalità fruitive e la crisi e il successivo rinnovamento dell’idea di opera d’arte tra Cinque e Seicento nel contesto europeo.

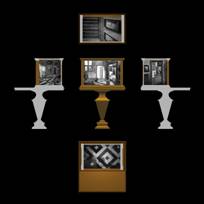

LAR,

modello digitale della scatola prospettica di S. van Hoogstraten.

Proiezioni ortogonali della scocca esterna e delle superfici dipinte interne.

Di

seguito, riportiamo l’introduzione al volume La Vertigine dello

sguardo (Cafsocarina, Venezia 2002), testo che costituisce il primo

‘prodotto’ della ricerca. Nella seconda fase della medesima, è

prevista la realizzazione dei modelli digitali di tutte le scatole prospettiche

superstiti, essendo state fin’ora analizzate solo la scatola prospettica

di Samuel van Hoogstraten presso la National Gallery (http://www.nationalgallery.org.uk/), e quella conservata presso il Detroit Institute

of Arts (http://www.dia.org/).

La

ricerca si concluderà con una mostra sulla ricostruzione digitale di tutte le

scatole prospettiche e con la pubblicazione di un catalogo.

(da

A. De Rosa, G. D’Acunto, La vertigine dello sguardo. Tre saggi sulla

rappresentazione anamorfica, Cafoscarina, Venezia 2002)

introduzione

“Un

sogno è, tra le altre cose, una proiezione:

l’esternazione

di un processo interiore.”1

Nei

romanzi dello scrittore statunitense Paul Auster2

l’elemento fondamentale che inesorabilmente mette in moto il meccanismo

narrativo è l’irruzione inaspettata del caso: attraverso una telefonata

inattesa, un incontro fortuito, il reperimento di un oggetto dall’aspetto

insignificante, il protagonista è proiettato all’improvviso in un

universo che perde il suo senso logico, e viene trasformato in

un’irrisolta sciarada, in un enigma apparentemente insolubile di cui al

momento non si intuisce il senso e la necessità.

Il

mondo reale, l’abitudinario e il consueto si trasfigurano decostruendo le

coordinate spazio-temporali associate alla vita quotidiana, e così divenendo la

vera materia del romanzo: solo da questa posizione drammaturgica si palesa per

il personaggio principale la finalità di eventi così inattesi e abnormi; solo

accettando il rovesciamento dei dati iniziali il lettore può penetrare le

vicende narrate individuandone, forse illusoriamente, il fine. Si tratta di una

sorta di anamorfosi narrativa, cui è dato di assistere in questi racconti, per

mezzo della quale un groviglio inestricabile di accadimenti inaspettatamente ci

comunica una realtà alternativa, un significato riposto. Il destino e le

situazioni da esso predisposte fungono da elementi di riflessione, sorta di

‘anamorfoscopi’ che restituiscono al lettore l’immagine

coerente, il riflesso di un senso a lungo ricercato, anche se ciò che appare

può risultare inatteso e terrificante. Fa parte dunque del gioco implicito,

delle ‘schermaglie amorose’ tra narratore e lettore,

l’abbandono di una immaginaria posizione statica da parte di

quest’ultimo per ricercare quell’angolazione interpretativa che,

per quanto obliqua e desueta, non lasci irrisolte tutte le domande che

l’inanellarsi di frasi e vicende ha intessuto sulla pagina scritta.

L’immagine

anamorfica stabilisce con l’osservatore un rapporto del tutto analogo a

quello appena descritto, con la non indifferente complicazione che il visibile

esercita sullo spettatore una pressione percettivo-psicologica maggiore e più

diretta della parola scritta, che invece necessita di un approccio più mediato

ai suoi materiali. Come ricorda Elémire Zolla, “Rievocando

un’antichissima metafora indù e greca: tutto il visibile si assomma

nell’occhio, esiste in quanto esiste l’occhio”,3

e quando l’occhio viene irretito da un turbine figurativo o edificato che

tutto contraddice e refuta, vengono meno il senso di solidità e coerenza sul

quale miseramente costruiamo la nostra falsa immagine della realtà: la

stabilità comincia a mancare, la coerenza visiva si eclissa e la gravità pare

non aver più valore assoluto. In ambito artistico, la dicotomia tra ciò che

appare indeformato, ligio a rigorosi canoni estetici o solamente logico-visivi,

e ciò che invece non lo è riassume il dualismo ideologico tipicamente

occidentale tra regola e disordine, tra razionalità e caos: rappresenta dunque

una sorta di potente metafora disponibile a chiunque della nostra inadeguata

limitatezza, ma spesso semplicisticamente interpretata come gioco filosofico o

scientifico. Monito scritto con il linguaggio leggero dell’arte, che

ricorda invece una dolorosa situazione esistenziale, l’anamorfosi si

delinea come una teoria prospettica corrosiva del prestabilito, salvo a

rivelarsi creata estremizzando proprio quelle regole tanto aborrite e ridicolizzate:

in questo è rinvenibile anche una componente pietistica nell’immagine

anamorfica, composta com’è dello stesso materiale che esecra.

Questi

ed altri aspetti periferici dell’anamorfosi appaiono solo accennati nella

non vasta letteratura critica sull’argomento: a partire dal fondamentale

e insuperato libro di Jurgis Baltrusaitis,4

gran parte dei testi che si sono occupati infatti di anamorfosi o prediligono

l’analisi storica5 oppure

si tratta di cataloghi che, sebbene spesso ben documentati dal punto di vista

grafico,6 non ne affrontano gli aspetti

epistemologici connessi a quelli proiettivi.

L’analisi

tecnica della deformazione diretta o catottrica è invece oramai materia

acquisita grazie a una serie di studi specialistici analiticamente redatti,7

in cui le componenti geometrico-costruttive dell’immagine anamorfica

hanno cessato di suscitare stupore, essendo i suoi algoritmi oramai indagabili

anche digitalmente.

Ma

a parte alcuni casi isolati che affrontano l’argomento in un ambito culturale

più ampio,8 resta ancora molto da scrivere

sul contesto antropologico che ha prodotto il gusto per la deformazione tra

Cinque- e Seicento, sia nella figurazione pittorica che nella progettazione

architettonica.

Questo volume tenta in qualche modo di rispondere, sia pure

parzialmente, a tale esigenza, configurandosi come una raccolta di tre saggi

incentrati sul comune tema di ricerca dell’anamorfosi, la tecnica

prospettica di deformazione delle immagini nota sin dal XV sec., ma

perfezionatasi nel suo rigore geometrico in Europa, tra i secoli XVI e XVII.

L’interesse nei confronti di questo aspetto della storia della

rappresentazione oggi emerge rinvigorito, se connesso al crescente successo che

le deformazioni stanno riscuotendo in ambito mediatico e progettuale. E proprio

all’analisi geometrico-evolutiva di alcuni casi ritenuti da noi

paradigmatici è dedicato la presente ricerca: gli studi qui condotti

abbracciano le applicazioni anamorfiche a diverse scale, iniziando dagli

oggetti di più contenute dimensioni, che stabiliscono un rapporto tra

osservatore e opera basato sulla vicinanza reciproca – fisica e

psicologica – e sull’intimità percettiva (è il caso delle

‘scatole prospettiche’); per rivolgersi poi al più celebre esempio

di applicazione anamorfica alla pittura, cioè al quadro di H. Holbein

intitolato Gli Ambasciatori, rivelando dettagli finora sfuggiti alle precedenti

analisi storico-artistiche; concludendo infine con la ‘vivisezione’

di una negletta opera architettonica realizzata in ‘anamorfosi

solida’ e oggetto di un recente ed inedito rilievo. I contributi si

articolano dunque su un duplice registro: da un lato, il rigore delle analisi

geometriche e configurative permette di discernere gli elementi più minuti

delle metodiche figurative e costruttive impiegate dai vari artisti per ordire

il loro inganno prospettico; dall’altro, la contestualizzazione

storico-culturale di queste espressioni artistiche consente di ricostruire e di

ipotizzare le finalità di simili complesse decezioni espressive, stabilendo

legami tra l’emersione di nuove modalità fruitive, la crisi e il

successivo rinnovamento dell’idea di opera d’arte in ambito europeo

tra Cinque- e Seicento.

Se

si accetta dunque la metafora, proposta da Yves-Alain Bois,9

secondo la quale lo schema retorico delle immagini prospettiche può essere

ricondotto allo sguardo di Medusa che, nel mito classico, pietrifica coloro che

la osservano, mentre quello delle rappresentazioni assonometriche è

riconducibile all’emblema di Pegaso, il cavallo alato, sorto dal sangue

di Medusa, che in volo vede tutto ‘sotto l’angolo della

totalità’, allora potremmo concludere che l’anamorfosi è il segno

della presenza dionisiaca nell’immagine, di quell’ebbra situazione

in cui l’osservatore recide i legami con il tempo e lo spazio, beatamente

ignorando i confini tra bene e male, ritornando all’unità primeva.10

Quando

stavamo per completare la redazione dei testi qui raccolti, è giunta la notizia

della scomparsa di Elémire Zolla. Dire cosa questa complessa e inclassificabile

figura di studioso abbia rappresentato per il mondo della cultura italiana e

internazionale esorbita dai nostri compiti e dalle nostre capacità, ma in

questa sede invece dobbiamo e vogliamo riconoscere il grande debito che noi,

come autori, sentiamo di aver contratto con la sua opera. Anche se

l’interesse di Zolla nei confronti del tema della

‘rappresentazione’ non è mai diretto, le suggestioni che compaiono

nei suoi scritti e soprattutto il suo sincretismo critico verso ogni disciplina

del sapere e del credere ha costituito un’inesauribile fonte di

ispirazione anche per una parte di coloro che hanno riflettuto, in questi anni,

sugli aspetti epistemologici, antropologici e rituali del disegno. Scartare

l’ovvio, accostando obliquamente il desueto, senza preconcetti di sorta,

assecondare la grazia insita nelle cose, riconoscere nel mondo la scrittura

criptica di un codice segreto, sono solo alcune delle modalità

dell’approccio zolliano allo studio e alla comprensione della realtà

fisica e spirituale che in qualche modo abbiamo cercato e cercheremo ancora di

onorare.

Venezia, estate 2002

note

1 S.

Freud, citato in S. Allen, Practice, architecture, technique and

representation, Amsterdam 2000, p. 7.

2

P. Auster (Newark, New Jersey, 1947) è autore di saggi e romanzi, gran parte dei quali tradotti in italiano. Qui

ricordiamo solo alcuni titoli: Trilogia di New York (1987); Moon Palace (1989);

La musica del caso (1990); Mr. Vertigo (1994); Esperimento di verità (2001).

3

E. Zolla, La nube del telaio. Ragione e irrazionalità tra Oriente e Occidente,

Milano 1996, p. 128.

4

J. Baltrusaitis (1903-1988) è l’autore del celebre Anamorphoses ou

perspective curieuses (Parigi 1955), successivamente ristampato col titolo

Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux (Parigi 1969) e con

l’aggiunta di due capitoli dedicati alle anamorfosi catottriche.

L’edizione italiana (Anamorfosi o Tahumaturgus opticus, Milano 1978,

1990) ne riprende una francese del 1984, e comprende ancora due capitoli sulle

moderne applicazioni di questa antica tecnica deformativa. Dello stesso autore

si vedano: Lo specchio, Milano 1981; Aberrazioni. Saggio sulla leggenda delle

forme, Milano 1983; La ricerca di Iside, Milano 1985; Il Medioevo fantastico,

Milano 1973.

5 Cfr. L.

Dimier, La perspective des peintres et les amusements d’optique…,

in “Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art

français”, 1925; J.B. Snow, The perspective picture: a freak of german

XVI century art, in “Apollo”, VI, 1927; G. Mandel, Anamorfosi. Geometrie

allucinanti, in “Arte figurativa antica e moderna”, n°6, 1957; G.

Barrière, Des objects peints non identifiables, in “Connoisance des

Arts”, n°288, 1976; P. Valboudt, Les anamorphoses, in “XX

siecle”, n.s., n° 47, XXXVIII, 1976; I. Trucci, Le anamorfosi di Jean

François Niceron all’Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze,

in “Annali dell’Istituto e Museo di storia della scienza di

Firenze”, a. 1, fasc. 2, Firenze 1976; J. Pilorge, L’anamorphose,

son histoire et utilisation actuelle, in “Bulletin de la Sociètè

française de Photographie”, giugno 1982; D. Bessot, La perspective de

Niceron et ses rapports avec Maignam, in M. Bucciantini, M. Torrini, a cura di,

“Geometria e atomismo nella scuola galileiana”, Firenze 1992; T.

Frangenberg, The angle of vision: problems of perspectival representation in

the fifteenth and sixteenth centuries, in “Renaissance Studies”,

n°6, 1992; A. Pérez-Gómez, L. Pelletier, Anamorphosis. An annotated bibliography with special reference to

the architectural representation, Montreal 1995.

6 Cfr. F.

Leeman, a cura di, Hidden images: games of perception, anamorphic art and

illusion, New York 1975; Rijksmuseum, Amsterdam/Musèe des Art Decoratifs,

Pargi, (catalogo), Anamorfosen. Spel met perspectief, Rijksmuseum, Amsterdam

1976-76, Amsterdam 1975, Parigi 1976; AA. VV., (catalogo), L’anamorfosi:

evasione e ritorno, Roma 1981; G. Füsslin, E. Hentze, a cura di, (catalogo),

Anamorphosen, Stoccarda 1999; B.M. Stafford, F. Terpax, con schede di I. Poggi,

(catalogo), Devices of wonder: from world in a box to images on a screen, Los

Angeles 2001.

7 Cfr. M.

Gardner, Mathematical games, The curious magic and anamorphic art, in

“Scientific American”, gennaio 1975; J. Walker, The amateur

scientist: anamorphic pictures, in “Scientific American”, giugno 1981;

D. Collins, Anamorphosis and the Eccentric Observer, parti 1 e 2, in

“Leonardo”, n° 25, 1992; K. Andersen, The mathematical treatment of

anamorphoses from Piero della Francesca to Niceron, in “History of

Mathematics: States of the Art”, San Diego 1996; J. Hunt et al., Anamorphic

images, in “American Journal of Physics”, n°68, 2000.

8 Cfr.

E.B. Gilman, Curious perspective. Literary and Pictorical Wit in the

Seventeenth Century, New Haven e Londra 1978; M. Brusatin, Arte della

meraviglia, Torino 1986; M. Jay, Downcast eyes. The denigration of vision in

20th century french tought, Berkeley, Los Angeles e Londra 1993; M. Kemp, La

Scienza dell’Arte. Prospettiva e percezione visiva

da Brunelleschi a Seurat, Firenze 1994; A. Pérez-Gómez, L. Pelletier, Architectural

Representation and the Perpsective Hinge, Cambridge (Mass.) e Londra 1997; K.

Harries, Perspective and Infinity, Cambridge (Mass.) e Londra 2001.

9 Cfr.

Y.-A. Bois, Metamorphosis of Axonometry, in “Daidalos”, n°1,

settembre 1981.

10

Cfr. E. Zolla, Il dio dell’ebrezza. Antologia dei moderni Dionisiaci,

Torino1998.

coordinatore della ricerca

prof. Agostino De Rosa (Università IUAV di Venezia).

collaboratori alla ricerca

proff. Giuseppe D’Acunto (Università IUAV di Venezia; Politecnico

di Milano), Alberto Sdegno (Università degli Studi di Trieste)

archh. Francesco Bergamo, Anita Bontempi, Isabella Friso, Gabriella

Liva, Cosimo Monteleone

anno di inizio della ricerca

2002

periodo previsto di conclusione della ricerca

2008

- devices of wonder: from the world in a box to images on a screen (The Getty, Los Angeles)

- il mondo in una scatola: la perspectifkas di Detroit